تقديم: هناء بوحجي – غسان الشهابي

في طريق وعرة تعترض السائرين فيها عقبات كثيرة، كان البحرينيون يشقون طريقاً يأملون أن تكون معبدة لمستقبل متحضرٍ يسابقون به الزمن كي يلحقوا بالأمم التي سبقتهم وبعثت من يستعمرهم. كان الهدف الأكبر هو التخلص من الاستعمار وبناء الدولة بسواعد أبنائها وبناتها. كان التيار عاتياً في بلد لا يريد لها المستعمر أن تتطور

إلا بالقدر الذي يريد، وأن يتعلم شعبها بالقدر المريح الذي يمكنه من التعامل معه، لكن ليس مسموحاً له أن يصل لمرحلة طرح الأسئلة، فكيف إن فكّر يوماً في التخلص منه واسترجاع بلده، وخيراتها، ودفتها، وأرضها، وما تحت أرضها؟!

هذه الهواجس كانت تشغل بال عدد من البحرينيين عند انبثاق التعليم وما قبله، ربما منذ نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وقد تناول باحثون هذه المرحلة بالعديد من الدراسات والإطلالات، ولكن كيف كان حال المرأة البحرينية في ذلك الوقت؟!

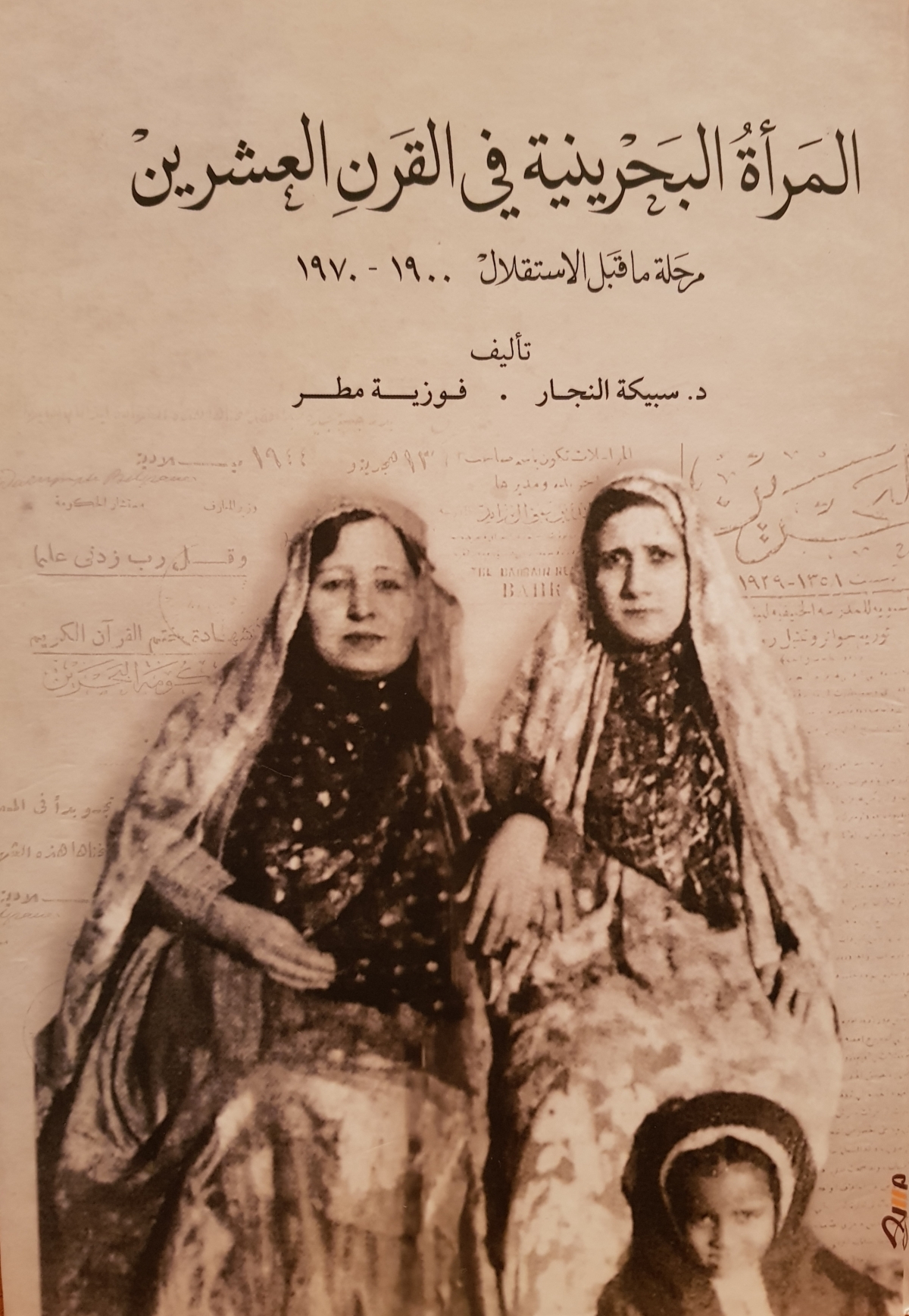

يقف كتاب ”المرأة البحرينية في القرن العشرين” كواحد من أهم المراجع الخاصة ليس بالمرأة البحرينية وحدها، وإنما بالمجتمع البحريني ككل، وذلك لغزارة المعلومات الواردة فيه وهو من تأليف الدكتورة سبيكة النجار وفوزية مطر.

فعلى الرغم من النهوض بالتأليف عن البحرين في مختلف العصور، والتركيز عليها منذ القرن العشرين، بوصفه أكثر العصور تدويناً وتوثيقاً منذ بدء الخليقة؛ إلا أن هذا الكتاب يزيد عليها بالمصادر الحية مع المراجع الموجودة والتي تنتظر دائماً من ينبشها، والتي تعرّض النبش فيها على مدى العقود الماضية إلى عدد من المحددات، بحسب الظروف السياسية أو الاجتماعية، التي تبدي وتحجب تبعاً لهذه الظروف والمحددات.

ما فات وما لُحق به

اقتسمت المؤلفتان الكتاب، بحيث تناولت مطر المرأة البحرينية منذ بداية القرن العشرين وحتى نهاية الأربعينات، بينما تناولت النجار الفترة التالية حتى بداية السبعينات، أي حتى فترة الاستقلال.

لقد بذلت الباحثة مطر جهداً كبيراً لاستنطاق المرحلة الأولى وذلك لشحّ المعلومات المتعلقة بالمرأة البحرينية في تلك الفترة، وهذا عائد إلى شحّ المعلومات المتوفرة في العقود الأولى من القرن العشرين، ذلك لأن لا ثقافتنا، المحلية، ولا العربية الإسلامية، تحفل بالتوثيق، وإذا وثّقت فإنها توثق فقط للبارزين في المجتمع، كالحكام والعلماء والقادة أو المقاتلين الأشداء، وغالباً ما نجد هذا في الروايات الشعبية الشفاهية، ولكن لا أحد كان يلتفت كثيراً إلى حياة الناس.

أضف إلى هذا أن الجهل كان متفشياً في المجتمع البحريني، ككل المجتمعات الخليجية، فيما عدا بؤر فيه، كالإحساء مثلاً، والتعليم الديني أيضاً في بعض مناطق البحرين، ولكن العلوم التي كان يتلقاها الناس في الماضي لم تكن تغادر قراءة القرآن الكريم، والحساب، ومبادئ القراءة والكتابة، مع قلة قليلة جداً من المطبوعات، والفقر والفاقة التي رافقت حياة الناس بشكل عام، فكان اقتناء الكتب القليلة أو المطبوعات التي كانت ترد في ذاك الزمان من أجل التثقف والانفتاح على الأفكار الأخرى، يعدّ ضرباً من العبث، وربما السّفه في وسط ينوء كاهله الاقتصادي بالكثير من الهموم، ومجتمع ينقسم فيه الناس ما بين غوّاص وزرّاع وبنّاء.

ولو أردنا كتاباً يقدم توصيفاً دقيقاً للمجتمع البحريني، لما وجدنا الكثير من المراجع المشبعة في هذا الاتجاه، فما بالنا والحديث عن المرأة البحرينية في هذا المجتمع، في الفترة المشار إليها، هنا تتبدى الصعوبة بشكل واضح. فحتى الكتابات المبكرة التي أوردتها الباحثة مطر، قالت عنها أنها ما كانت تقترب كثيراً جداً من روح المجتمع وهواجسه، إضافة إلى أن أكثر الباحثين والرحالة والمستشرقين و”الجواسيس”، كانوا من الرجال، وهذا الأمر مبرر ومعروف. فهناك غموض في ما يمكن أن يحيق بالمرأة الغربية إن أتت إلى مناطق تعتبر نائية، وهناك صعوبة في تقبلها في المجتمعات المحلية التي أطلقت على الدراجة الهوائية لزويمر “خيل إبليس”، مع أن نساء أوروبيات ذهبن إلى مصر والشام والعراق في تلك الفترة للبحث والدراسة وتعقب الآثار، ولكن ذلك باعتبارها “حواضر” في وسط العالم العربي، فالأمر يبدو مختلفاً، أو شبه مختلف بالنسبة لأطراف البلاد العربية.

كل هذه العوامل، جعلت من الربع الأول من القرن العشرين قليل التوثيق، وقليل المعلومات، حتى جاءت الشخصية المحورية في تاريخ البحرين المعاصر، تشارلز بلغريف، الذي بدأ منذ بداية عمله في 1926 بكتابة تقارير تحت اسم “تقرير حكومة البحرين السنوي” The Bahrain Government Annual Report فأخذ يمنهج الكتابة عن البحرين بشكل أدق، وسنوي، وموثق، وذلك في عدد مهم من القطاعات، وترد فيها معلومات مهمة، وربما هي الأهم التي اعتمدت عليها الباحثة، فكما تغيب المرأة في أشجار العائلات والأسر بشكل عام عربياً، فإنها تغيب في الغالب عن الحدث اليومي، إلا إن كانت بالغة التأثير كأن تكون زوجة الحاكم، كالشيخة عائشة زوجة حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

وكما يقال: “أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي”، فإن تصدّي الباحثتين لهذا العمل الجبار، يعدّ أمراً بالغ الأهمية، إلا أن من عايش الفترات المبكرة من القرن العشرين، واستمدّت منهم الباحثة فوزية مطر، على أهميتهم البالغة، والتي توازي أهمية الكتاباات الموثقة، إلا أنهم سمعوا في الغالب عن آبائهم، ولم يعايشوا تماماً تلك الفترات، فالنساء والرجال الثمانينيين في 2013، وُلدوا في منتصف الثلاثينات على الأرجح، فـ (لو) كان هذا العمل قد بُدء به منذ السبعينات من القرن العشرين، لكان عدد الشهادات وعمقها وتنوعها وتعددها و”طزاجتها” في ذاكرات الأشخاص مختلفة، وهذا درس كبير وعظيم على عدم التعويل على الوقت والتسويف فيه لأن الزمن آلة صماء تعجن وتطحن الشهود من دون توقف، وتضعف الذاكرات، وتجعلها باهتة مع مرور الأيام… فمن لديه مشروع يعتمد على الشهادات والعناصر البشرية فليحذر أن يسوّف ويؤجل، حيث لا ينفع الندم.

ويمكن التوقف عند موضوعين بالغي الأهمية في الجزء الأول من الكتاب، وهما: العمل والتعليم، إضافة إلى بعض الظواهر الأخرى التي سادت في تلك الفترة.

فقد أخذ عمل المرأة حيزاً مهمّاً من الجزء الأول من الكتاب، استمر من صفحة 86 إلى 123، وعدد الأدوار المهمة للمرأة البحرينية في القرية والمدينة على السواء، وهذه ميزة مهمّة للكتاب الذي استعرض بشكل أفقي المرأة في البحرين، من الناحية المناطقية، إلى جانب الناحية الرأسية وهي السنوات والعقود. وبحسب انتماء الباحثة المكاني من حيث النشأة، فلقد كانت المرأة القروية تبدو في الكتاب بشكل جيد، ولكن ليس كتواجد المرأة المحرقية في المقام الأول، والمرأة المدينية في المقام الثاني، في حين اختفت (تقريباً) المرأة الرفاعية مثلاً، وكانت الباحثة قد قالت أنها حاولت الوصول إلى بعض النساء في مناطق أخرى من البحرين للمزيد من الإحاطة بلا طائل.

أدوار مهمة للمرأة

تحدث الجزء الأول من الكتاب عن عمل المرأة البحرينية في الكثير من الأدوار، فكان من الطبيعي للسواد الأعظم من نساء المدن أو أشباه المدن، والمناطق الحضرية، أن تخرج المرأة للعمل في الربع الأول من القرن العشرين، وهو العمل الذي شرحته الباحثة في هذا الجزء، بالعمل في البيوت أو العمل للبيوت، وذلك للمبالغ الزهيدة التي يتلقاها أزواجهن إن كنّ من الغواصين التي لا تكاد تفي بمتطلبات الحياة، وتكبر المأساة وتتعاظم إن أصيب الزوج بعاهة تقعده عن العمل، أو تضطره لأعمال بسيطة، فلا يبقى أمام ربّة البيت إلا أن تسهم بشكل أو بآخر في دخل الأسرة.

فبعض بيوت التجار والموسرين كبيت التاجر عبدالله هاشم، في فريق محطة السيارات القديمة (ستيشن)، تعمل فيه أربعة عشر امرأة، بشكل يومي في شهر رمضان، للطبخ وتحضير وجبات الإفطار والغبوق، والخبز وحلب الأبقار، وتنظيف الأحواش، وتنقية الأرز… الخ، ويكون دور سيدات المنزل وهنّ: زوجة صاحب البيت وزوجات أولاده؛ الإشراف على العاملات والتوجيه، وكانت العاملات يخرجن بـ “لقمتهن”، وفي العيد تحصل النسوة العاملات على كسوة العيد، وربما عيدية أيضاً. ربما تسميها بعض الأسر الموسرة “الشرهة”.

لم تكن البيوت الموسرة من الأمور السائدة في المجتمع البحريني، فأغلب الأسر كانت من الأسر “المستورة” التي بالكاد تستطيع تسيير أمورها اليومية، ولم يُسمع – بحسب كبار السن – عن أسرة عصامية أثرت ثراءً فاحشاً، أو انتقلت من الفقر إلى الغنى، إلا بعد النصف الثاني من القرن العشرين، إذ انتعشت الأعمال وخرجت عن تقليديتها ورتابتها. فحتى من كانت لديه تجارة صغيرة في الفترة الأولى، غالباً ما تكون تجارته بسيطة، في الأوساط التي كانت تشتري بسيط الحاجات.

تشير الباحثة في الكتاب إلى ثنائية الفقر والغنى مع ثنائية الحركة والكمون، فالمرأة الأكثر حاجة تجد سماحاً أكبر ومبرراً أكبر للخروج والحركة.. بعكس نساء الأسر الغنية التي تأتي مسألة عدم قدرتهن على الخروج والتزاور بالسماح النسبي البسيط ذاته عند النساء العاملات، تبعاً لعدم “حاجتهن” للخروج، وعلى أساس أن المرأة في الطبقات الغنية تزار ولا تزور، مما يعزز اليد العليا واليد السفلى في هذا الشأن.

فقامت المرأة بدور بالغ الأهمية في جميع أعمالها، سواء كانت في المدينة أو القرية التي كانت عنصراً أساسياً في الإنتاج الزراعي الذي يحتاج إلى جميع عناصر الأسرة ليقوموا بالأعمال سواء في الحقول أو الحظائر.

وتشير الباحثة إلى أن السماح والقدرة النسبية على الحركة والتنقل أكبر لدى المرأة القروية، نوعاً ما، من المرأة المدينية، وذلك أن عملها في الحقل في وسط أسري، يعطيها مساحة أكبر في التعرض للعمل الجماعي تحت الهواء الطلق، وشبه المختلط مع الأهل.

العمل والعنف

ويمكن التوقف عند موضوعين مهمّين في الجزء الأول من الكتاب لا يمكن التغاضي عنهما، الأول: العنف الذي تعرضت له المرأة البحرينية، بحسب الباحثة، والكثير من الأبحاث والشهادات الأخرى التي تفيد بالظلم الذي تعرضت له المرأة البحرينية في ذلك الوقت وسط مجتمع متخم بالذكورية من جانب، وقلة حيلتها من جانب آخر في عدم قدرتها على الحركة لتشكو سوء المعاملة للقاضي أو من يمكنه أن يأخذ الحق لها، فما كان لها في الغالب إلا الدعاء، في مجتمع لم يكن يرى بأساً كبيراً في مسألة “ضرب” المرأة، التي عليها أن تكون طيّعة وقابلة لهذا القدر. ولكن هذا العنف كان يتعدى الحدود المحمولة، إلى القتل أحياناً لمجرد الشك أن الفتاة/المرأة لها علاقات مشبوهة، ويوثّق تقرير الحكومة السنوي والشهادات التي حصلت عليها الباحثة، حالات قتل تمّت في عدد من المناطق في ما يسمى “قضايا الشرف”، والواضح أن القاتل ما كان يجد العقاب لهروبه أحيانا… وعلى الرغم أن الحوادث قليلة ونادرة إلا أنها كانت تحمل مؤشرات متعددة على وجود فسحات للتلاقي خارج أطر الزواج والروابط العائلية، كما يشير إلى أن القاتل ما كان ليعامل كقرينه في بعض المجتمعات العربية حتى وقت قصير كالأردن، فقد كان القاتل في البحرين يفر إلى دولة أخرى، وحدث أن فرّ القتلة مرتين إلى قطر، في ظل عدم وجود تنظيم شرطي بين الإمارتين في ذلك الوقت على ما يبدو.

شراسة الوضع الصحي

عُرفت البحرين، بحسب روايات وكتابات المبشرين والرحالة والمستشرقين، سواء العرب منهم أم الأجانب، بأنها لم تكن بلداً نظيفاً بالمرّة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. فقد كانت تفوح روائح نتنة في الطرقات، ويكثر فيها الذباب بشكل كبير، وتتكدس القمامة فيها. وفي عدد من أعداد مجلة “الكويت”، التي صدرت في العام 1928، يروي رئيس تحريرها عبدالعزيز الرشيد، في قطعة أدبية راقية جداً، كيف كانت البحرين وطرقاتها، وكيف أصبحت في آخر زيارة له بعد إنشاء البلدية، حيث جرى تنظيف الطرقات، ورصفها وتهيئتها، وهذا راجع بالتأكيد إلى التنظيم الإداري الجديد الذي أتى مع مجيء المستشار بلغريف والذي رسم البحرين كدولة حديثة بزّت الدول القريبة جميعها من حيث التخطيط والتنسيق والنظافة.

هذا الأمر انعكس بدوره على الجانب الصحي ولاشك، والمرأة والطفل، الأكثر تأثراً بالجانب الصحي بشكل عام، وذلك للنسبة العالية لوفيات المواليد والصغار التي كانت منتشرة في البحرين حتى نهايات العقد الثاني، وكذلك المعتقدات الشعبية الخاصة بالنفساء والتي كانت تودي بأرواح النساء في حالات متعددة، إضافة إلى التقاليد التي ما كانت تسمح للطبيب بالانكشاف على المرأة في حالات الولادات المتعسرة، فكان الأهالي يفضلون أن تموت المرأة وهي “مستورة” على أن تحيا وقد رأى جسدها، أو جزءاً من جسدها من لا تحلّ له، بل لأجنبي “كافر”.

يشير الكتاب إلى أنه منذ الثلاثينات من القرن الماضي، أخذت الخدمات الصحية تتطور، والعيادات تتعدد، وعيادات النساء تحديداً تتزايد، والممرضات يأتين من الهند، وباتت الثقة أكبر في الطب الحديث بدلاً من الطب الشعبي. ولأنَّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فلقد سلّط على المجتمع رجلاً شديداً ومتعالياً أيضاً وهو “المستشار” الذي كان يتحرك بأناة ولكن بثبات في تغيير المجتمع، فلقد تظافر تعليم البنات من جهة والتركيز على النظافة الشخصية والنظافة المنزلية، مع تطور الخدمات الصحية، بدءاً من الثلاثينات والأربعينات، وهما العقدان اللذان شهدا نهضة في القطاع الصحي انعكست بشكل واضح على المرأة وطفلها.

ومن الآثار للمستشار في هذا الجانب أنه خيّر امرأة تعمل على غسل الموتى وتوليد النساء، بين واحدة من هاتين المهنتين، فاختارت القبالة، وكان هذا التحديد حتى يقي نقل الأمراض التي يمكن أن تصاب بها المتوفاة، إلى الأم وطفلها.

كما يروى كبار السن أن النظافة لم تكن أمراً ذاتياً واختيارياً، بل كانت هناك فرق تطوف البيوت باسم المستشار، وتنظر في الوعاء الفخاري لتبريد الماء (الحِب)، فإن لم يكن نظيفاً، وأسفله مسكون بالعوالق، يأمر المفتش بتحطيمه، والخيار عند الأهالي: التنظيف أو خسارة الحِب… ورغم الدعاء على المستشار بكسر يده، أو أن يلقى جزاء ما يفعله بالناس، إلا أن هذه الأمور من اللوازم لمنع الأمراض أو الحدّ منها، خصوصاً وأن البحرين ابتليت منذ بدايات القرن العشرين حتى منتصف العشرينات منه بأنواع من الجوائح وخصوصاً في العام 1924 حين تلاقى عليها الطاعون الدّمّلي، مع الكوليرا، فعرفت بـ “سنة الرحمة”، كما وقع عليها الجدري مرتين في هذه الفترة أيضاً، فكان لا بد من قطع المسببات الرئيسية، أو البيئات التي تنمو فيها الأمراض، وكان هذا من صالح المرأة بشكل كبير جداً.

التعليم.. التحدي المزدوج

كان المستشار تشارلز بلغريف يردد دائما “يجب تعلم المشي قبل محاولة الركض” في تلميح صريح لرفضة لمطالب الديمقراطية. كما نُقل عنه عدم تشجيعه لنيل البحرينيين للتعليم العالي، القول “إن البحريني يكفي أن يتعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب”.

ومع ذلك فلقد انفلت التعليم من الأساسيات التي حددها المستشار، إلى ما وراء ذلك، لأنه لم يدرك أن التعليم يفتح الآفاق واسعة لا يمكن حدّها.

من الواضح أن المجتمع البحريني لم يكن بالانغلاق الذي يمكن أن يظنّ فيه. ويمكن القول أيضاً أن الانعكاسات الطيبة للتعليم النظامي في مدارس البنين قد مهّدت لتقبل التعليم النظامي للبنات. فبقياسات ذلك الزمان، أن يكون هناك فارق تسع سنوات فقط ما بين أول مدرسة نظامية للبنين والأخرى للبنات، ما كان بالأمر الهيّن، ولا الوقت الطويل، في وسط لم يكن فيه من المتعلمين حقاً إلا بضعة ألوف، فإذا أشار أول مسح إحصائي للبحرين في العام 1941 إلى وجود أقل من 10 آلاف متعلم، فيمكننا تخيل الحال في سنة 1928. وإذا كانت بعض قوى المجتمع قد وقفت إزاء أول مدرسة الهداية، وأسمتها “المنجسة” كما في مذكرات أحمد الزياني “سنوات التحدي”، فإنها سرعان ما قبلت بدخول الفتيات إلى المدرسة بأعداد بسيطة ككل البدايات، وإن كانت البدايات متناقضة، عن أول من قدح فكرة مدارس البنات، هل هنّ الأستاذات العربيات في البحرين، أم زوجة المستشار. فالروايات متناقضة، ولكن الأمر الثابت أن الفتاة البحرينية خاضت غمار التعليم بقوة وشغف كبيرين.

وبعد أقل من عقدين من الزمان، وبالتحديد بعد 14 عاماً من بدء تعليم البنات، أي في العام الدراسي 1942/1943، تقول الباحثة مطر استناداً إلى التقرير السنوي للحكومة، أنه قد جرى ردّ حوالي 100 طالبة لعدم قدرة المدارس على استيعابهن، كما جرى توظيف أكثر من 50 معلمة بحرينية من خريجات الابتدائية… بطبيعة الحال أكثر المدارس كانت عبارة عن بيوت قديمة مستأجرة وغير مهيّأة بما يكفي ولم تكن واسعة، ولكن ردّ هذا العدد من الراغبات في الدراسة، وهو الأمر الذي استمر في السنوات القليلة التالية بحسب التقارير، يشير بوضوح إلى الاندفاع الكبير من ناحية الفتيات، والسماح النسبي والمتدرّج من ناحية الأهالي لتعليم الفتيات، بل أخذ الحماس وقلة ذات اليد حكومياً إلى التفكير في افتتاح مدارس مختلطة، ولكنه كان أمراً سابقاً جداً لزمانه، على الرغم من وجوده قبلاً في “المطوّع”.

هنا، لا بد من الإشارة والإشادة بشيء من الإكبار بالدور الكبير والمهم الذي أدّته المعلمات العربيات الآتيات من لبنان وفلسطين وسورية، حيث يقول الكتاب إن هذا الاحتكاك بين الفتاة البحرينية والمعلمات العربيات الآتيات من حواضر أكثر اتصالاً بالمدنية الحديثة بتجلياتها الأوروبية أساساً، الممتزجة بالتقاليد العربية، قد نقل الكثير من العادات في الملبس وتسريحات الشعر، والمأكل والآداب وفنون الخياطة والتدبير المنزلي الحديث وغيرها، وهذا بالفعل ما كنا نلمسه حتى وقت متأخر من القرن العشرين بالنسبة لنوعيات المعلمين القدامى في البحرين من البيئات العربية المذكورة، إذ كانوا في غاية الأناقة، وشديدي التمسك بتقاليد يومية خاصة كان الكثير من المجتمع البحريني لا يأبه بها، وذلك عندما كان دور المعلم يضاهي دور الأب، والمدرسة عبارة عن أسرة وحاضنة تربوية أخرى.

عندما انتصف القرن

في أوّل عقدين من النصف الثاني من القرن العشرين كانت الجزيرة الوادعة تمرّ بتغيرات اقتصادية واجتماعية تؤشر لحركة تقدم أسرع مما أريد لها. وكان المجتمع يتحرك الى الأمام بثقل في إحدى رجليه، تقول الباحثة الدكتورة سبيكة النجار: “لم تكن أوضاع المرأة تسير بنفس وتيرة الأحداث التي تشهدها البلاد.”

في النصف الثاني من القرن العشرين، سنرى أن الرجل كان يخوضُ حرباً على جبهة واحدة بينما المرأة، من خلفه، تخوض حروبا، فهي تخوض مع الرجل حربه، ومن خلفه تسنده وتدير حياته وحياة أسرتها، فيما المجتمع يتربص بها ويحسب أنفاسها وخطواتها ويكبلها بتابوهات عدة. حروبا متعددة كانت المرأة تخوضها في سعيها لأن تسير إلى جانب الرجل وليس خلفه، وكلما توغلت في هذه الحروب كانت تستكشف المزيد من القدرات والطاقات الكامنة التي كانت وقودها في الإنجازات التي بلغتها فيما بعد.

تغيرات اقتصادية وثبات لدور المرأة

في العام 1959 كان يعيش في البحرين كان يعيش في البحرين 143 ألف نسمة، تعادل عشر عدد السكان حالياً. 83% منهم بحرينيين.

وقد اهتم تعداد 1941 بتحديد طائفة السكان، لكنه لم يشر اليها في تعداد 1950، وتفسّر ذلك برغبة التقريب بين الطائفتين من قبل أشخاص مؤثرين من القائمين على التعداد من أجل توحيد الشعب في جبهة واحدة في مواجهة الاستعمار وسياسته التمييزية.

في 1959، كان فقط 957 من النساء يعملن، ويعادل هذا العدد 1,5% من النساء البالغ عددهن 58,821 امرأة، وشكلت المرأة العاملة 3,2% من إجمالي القوى العاملة المواطنة.

وشهد عقد الخمسينات تطورات اقتصادية بتحول مصدر الدخل الرئيس من صيد اللؤلؤ إلى النفط ليصبح الدخل المتولد منه نحو 60% من الموازنة. وبدأت طبقة الغواصين في الانكماش وبدأت تتشكل ملامح طبقة من الموظفين وصغار التجار التي أطلق عليها “البرجوازية الصغيرة”، هذه الطبقة هي من قادت الحراك السياسي والمجتمعي التالي.

لم يختلف وضع المرأة كثيراً، فقد كانت تدير شؤون 19,300 أسرة يغيب عائلها في رحلات الغوص، وتناقص هذا العدد مع تقلص السفن، حتى وصل 450 شخصاً يدخلون الغوص، وانضم كثيرون إلى صناعة النفط التي كانت تزدهر في البحرين والمنطقة، كما لاحت فرصاً جديدة للبحرينيين خارج الحدود فهاجروا إلى السعودية للعمل في “أرامكو” وفي بناء خطوط التابلاين. وقدر عدد هؤلاء الذين يغيبون لفترات مشابهة لرحلات الغوص بنحو 16,000 شخص، فواصلت المرأة إدارة شؤون عائلتها وحيدة خلال فترة الغياب تلك. وإن كان المردود هذه المرة يوفر للأسرة حياة أكثر رفاهية.

في 1965 كانت لاتزال مشاركة المرأة متواضعة في القوى العاملة إذ بلغ عدد النساء العاملات 995 امرأة ثلثهن يعملن كعاملات منازل مما يؤشر لانخفاض التعليم.

الطائفية بين فرض المستعمر ورفض الناس

ظلت الطائفية لعبة المستعمر المتحكم لإشغال الشعب بنفسه، ونموذجاً لمقولة “فرِّق تسد”، في الوقت الذي كانت فيه الطائفتان الرئيسيتان تبحثان عن نقاط التقاء، وكان الإعلام يلعب دوره في تغذية دعوات الوحدة، وتنمية الوعي المجتمعي كما يتضح من الأحداث التي تلت الاجتماع الجماهيري الذي وحّد الطائفتين عندما تم في أكتوبر 1954، وانتهي بالمطالبة بالإصلاح السياسي وعلى رأسه إقامة مجلس شورى منتخب.

هذه الوحدة أزعجت المستشار بلغريف فكتب في يومياته “إنه لأمر مزعج إذ ضم الاجتماع السنة والشيعة حيث أجمعوا على رأي واحد”. مما يذكر أن الساحة الإعلامية شهدت تتابع إصدار الصحف بعد توقف “جريدة البحرين” منذ 1944. في ذلك الوقت سدّ الاعلام العربي فراغها بالصحف والمجلات العربية التي رفعت الوعي السياسي والاجتماعي ومهّدت لتتابع صدور 3 صحف محلية هي “صوت البحرين” في 1950، ثم “القافلة” في 1952 وبعدها الوطن في 1955.

تميّز الإعلام في هذه الفترة بالجرأة في تناول الأحداث وتغطية الاخبار وفي طرح الآراء، كما أنه أسهم، بشكل كبير، في تقديم المرأة كعضو ذي رأي في المجتمع عندما فتح المجال لأول مرة للكتابات النسائية من داخل البحرين وخارجها. وتميّزت كتاباتهن بالجرأة في تناول قضايا المرأة المتعلقة بالزواج والأسرة وبحث واقعها ونظرة المجتمع لها وقيود التقاليد والعادات وانتقدت تصرفات رجال الدين الذين يستخدمون تفسيرهم للنصوص لمحاربة المرأة.

في تلك الفترة برزت الأختان وبدرية وشهلا خلفان بالإضافة إلى موزة الزايد، ابنة الصحافي عبدالله الزايد، كأهم نماذج الأقلام النسائية التي تفاعلت وأثّرت، ليس في البحرين وحسب، وإنما في دول الخليج العربية أيضاً، حيث كانت توزع الصحف.

تميزت الأختان خلفان بالجرأة في تناول حقوق المرأة السياسية والاجتماعية، وحقها في العمل، وكانت بدرية أوّل من نادى بضرورة سنّ قانون للأسرة، أو ما أسمته “قانون الطلاق” لحماية الزوجة والأطفال. ودعت للمساواة بين الجنسين، وحمّلت من وصفتهم بالمتستّرين بالدين مسؤولية تأخّر العرب.

أما شهلا، المتأثرة بشقيقها “خليفة” عضو جبهة التحرير الوطني البحرينية، فكانت كتاباتها تدلّ على معتقداتها الماركسية حول قضايا المرأة، داعية للمساواة ورفع الوعي السياسي للمرأة لتكون مكوِّن أساسي من الحركة الوطنية، كما كانت تفتح طموحها على ربط الحركة النسائية البحرينية بالحركات النسائية في العالم.

وفي المقابل، كانت الكاتبة موزة الزايد، الآتية من بيئة محافظة، نموذجاً آخر للمرأة الواقعة في صراع بين النزعة التحررية والتكوين المحافظ الذي تنتمي إليه، فتارة تدعو لتحرر المرأة بالعلم، ثم تتراجع وتدعو لتقنين تعليم المرأة بما يفيدها في حياتها كزوجة وأم، وأن تترك السياسة والعلم والفلسفة للرجل. وتربط بين تحرر المرأة وارتياد المراقص، ثم في كتابات لاحقة تحذر الرجال من خطورة حرمان المرأة من حقها الذي يؤدي الى الثورة.

واللافت في الأمر أن هذه الصحف كانت تسجل نسب توزيع عالية محليا وفي المنطقة إذ قدِّر توزيع القافلة ما بين 4000 و5000 نسخة للعدد، وهي نسبة مرتفعة، إذا ما قارنّا ذلك بتوزيع الصحف في وقتنا الحالي الذي يتراوح في أفضل الأوقات ما بين 7000 إلى 8000 نسخة للعدد الواحد، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد السكان كان يعادل عُشر عدد السكان حالياً، فيما الأمية في ذلك الوقت تزيد عن 70%.

إلى جانب الصحف لعب الراديو دورا مهما، اذ تتحلّق حوله الأسرة للاستماع إلى إذاعة بي بي سي أو الإذاعات العربية، خصوصا المصرية، تزامنا مع صعود جمال عبدالناصر. لم تكن المرأة مستمعة فقط، فقد أفسحت “صوت العرب” المجال للأصوات البحرينية للحديث من خلالها وعرض قضاياهم، ومرة أخرى كان للمرأة دور في ذلك ببروز اسم الاختين خلفان اللتين كان لهما دور جريء في تمهيد الطريق أمام المرأة بنشاطهما الإعلامي والتوعوي.

بين التقاليد وإغراء الحركة الوطنية

تواكبت الحركة النسائية مع الحركة الوطنية في الخمسينات، وكانت المرأة في سعيها لمواكبة الحركة الوطنية تتقدم بخطى ثقيلة، تتحرك لتغيير واقعها بشكل مواز، تبحث عن أدوات لتجاوز ذلك الواقع وتحاول كسر قيودها التقليدية والاجتماعية واحدا تلو الآخر، كان التعليم أحد وسائلها لذلك.

بعد ثلاثة عقود من دخول التعليم كانت الأمية بين النساء لازال تجاوز 91% وكان الفرق شاسعا بين أمية النساء والرجال، لكن العوامل الاجتماعية التقليدية والتقدمية كانت تتصارع فيما بينها. فبينما كان بعض الفتيات يتسرّبن من المدارس في سن البلوغ استعدادا للزواج، كانت أخريات يكافحن لإضافة مراحل ثانوية للتعليم، وفي ذلك الوقت ابتعثت أول دفعة مكونة من ثلاث طالبات هن: منيرة فخرو، وصفية دويغر ومي العريض، اللاتي واصلن إلى الدكتوراه، وكنّ رائدات في مجالاتهن فيما بعد. كما توسّع وجود المدارس جغرافيا لتفتتح أوّل مدرسة في البديّع في 1958، تلتها مدرسة جد حفص في 1959 التي لقيت مقاومة شديدة من الأهالي. في العام نفسه لبّت الحكومة الحاجة الملحّة للممرضات فافتتحت مدرسة للتمريض في 1959.

وإلى جانب الإعلام والراديو والتلفزيون والسينما، كان للانفتاح على الحركة النسائية العربية في مصر والشام وعلى كتابات مثقفي ذلك الوقت، والرائدات النسويات، أثراً في الحركة النسائية. وكان المجتمع النسوي يتفاعل مع الأحداث النسائية الدائرة في الخارج كما أشارت صحيفة “القافلة” إلى ذهاب ثلاث من الأوانس في العطلة الصفية لدراسة نظم الجمعيات والمؤسسات الثقافية تمهيداً لإنشاء مؤسسات مشابهه في البحرين.

مع ذلك، ظلت المرأة غائبة عن المشهد السياسي معظم سنوات العقد الخامس من القرن الماضي حتى أسدل الستار على هيئة الاتحاد الوطني.

ظلت المرأة تدور في أفلاك الرجال في المجتمع الذي كان يحافظ على ذكوريته، لم يكن الدور الذي لعبته زوجات الناشطين السياسيين سهلاً إلا أن هذا الدور لم يكن سوى امتداداً لدور زوجات صيادي اللؤلؤ وعاملي “أرامكو” وخطوط التابلاين، وربما أصعب، إذا ما أخذ في الاعتبار حجم القلق والانتظار الذي كن يعانينه. فدورهن كان رعاية الأسرة في ظل غياب الزوج الناشط الذي لا يُعلم له موعد للرجوع إذا ما اعتقل. اللافت أن عدداً من زوجات الناشطين كنّ أمّيات بالرغم مرور ثلاثة عقود على دخول التعليم عندما تشكلت الهيئة. وكن بحاجة لمن يقرأ لهن الخطابات المتبادلة. د. النجار التمست العذر لهن في الأعباء الثقيلة التي كانت ملقاة عليهن والقيود الاجتماعية.

كما وصفت الكاتبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالمحدودة والهامشية المبنية على الشأن العام، فهي لم تقدم مطالب خاصة بها. وبرغم عدم الاهتمام بمشاركة المرأة من قبل القائمين على الحركة الوطنية، إلا أن الكتاب رصد تعاطفا من قبل النساء ومشاركة مما يبيّن تأثر النساء بالحدث وليس الفعل فيه أو المشاركة في صنعه.

وكان هذا التجاهل يعزى للتقاليد المعيقة لتقدم المرأة والوعي السياسي المتدني والافتقار للطليعة النسائية القادرة على قيادة حركة نسائية فاعلة سواء في الشأن السياسي أو الاجتماعي. وفي الوقت الذي أشار الكتاب إلى أن مشاركة المرأة لم تكن ضمن أولويات الأحزاب الناشئة لسبب انشغالها ببناء قدراتها وهياكلها ولصعوبة التواصل النسوي لتنظيمهن؛ لعبت صلة القرابة دوراً كبيراً سواء في انضمام العضوات أو في تعاون الأخوات والقريبات والزوجات وإن لم يكن لهنّ وجود في البنى الفكرية والتنظيم.

الصحافي علي سيار، استبعد قدرة المرأة على قيادة الحركة التحريرية، وقال “أنها محجبة تنظر للعالم من خلال ثقوب النقاب الشفاف”. سنرى أن الحجاب والعباءة و”الغشوة” حملوا رمزية القيد. الكاتبة د.النجار وصفت شعورها وهي تعبر جسر المحرق إلى المدرسة في المنامة يومياً، وكيف أعطاها رفع الغشوة عن الوجه وإنزال العباءة فوق الكتفين إحساسا لا يوصف بالحرية. البعض وجد في التخلص منه تمدناً وثورة على حكم المجتمع على المرأة.

ولكن ظهرت آراء مختلفة كرأي عبدالرحمن النعيمي الذي كتب في أحد مقالاته “أنه في الصراع من أجل الحقوق المدنية والسياسية كانت قوى المعارضة تقف إلى جانب تحرر المرأة وحقها في التعليم والمساهمة في الأنشطة السياسية. مشيرا إلى مواقف هيئة الاتحاد الوطني في الخمسينات في إشراكها للنساء في مسيراتها وفي مواقفها من الحجاب وفي تصدر الناشطات التحركات الشعبية”.

ولادة التنظيمات النسائية

تتبع الكتاب حركة إنشاء المنظمات النسائية والتي بدأت فكرتها لتكون منظمات مقتصرة على العمل الخيري وأنشطة تطوير مهارات المرأة كأم وزوجة وفي الطبخ وتدبير شؤونها المنزلية.

كان “نادي السيدات” أول منظمة أهلية نسائية تم تأسيسها، تبعه “نادي المجتمع”، لكن المؤسستين لم تصمدا لأسباب مختلفة. وظلت فكرة التنظيم النسائي تراود مجموعات المثقفات والمهتمات بالشأن العام فتأسست “جمعية نهضة فتاة البحرين”، التي امتدت مبادراتها إلى دعم وغوث المتضررين من الأزمات في الدول العربية. ثم أعيد إحياء “نادي السيدات” في فكرة “جمعية رعاية الطفل والأمومة”، وصمدت هذه المرة محققة أهدافها الخيرية والتوعوية في مجال الطفل والأسرة. أما “جمعية أوال النسائية”، فشكلت نقلة في مسيرة الحركة النسائية لتركيزها على قضايا المرأة وحقوقها، ثم انضمت “جمعية الرفاع” للمنظمات النسائية التي تقاربت لتشكل اتحاداً فيما بعد.

المرأة تبحث عن دورها في الحركة الوطنية

رصد الكتاب التطور البطيء لوضع المرأة السياسي في ستينات القرن الماضي. فبعد أن استقرت التنظيمات السياسية، بدأت جهود ضم العناصر النسائية من طالبات المدارس الثانوية. وسرّعت أحداث مارس في 1965 باعتراف القوي السياسية بأهمية ضم المرأة البحرينية لتنظيماتها، وذلك للحماس الذي أبدته طالبات المدارس، والمعلمات اللاتي تولين قيادة مشاركتهن في الأحداث. ووثق كتاب “المرأة البحرينية في القرن العشرين”، قصصاً كثيرة بطلاتها نساء وفتيات سهّلن دور المتظاهرين، وقمن بدور الاتصال وتوزيع المنشورات، متجاهلات المخاطر التي قد ينطوي عليها ذلك. ولعبت نخبة من المعلمات البحرينيات الأوائل وكذلك العربيات دوراً في صقل الوعي السياسي للطالبات. من بين الأسماء، السورية هندان صبري التي عززت روح الوحدة العربية في وجدان الطالبات بعيداً عن الانتماء الحزبي. والبحرينيات الجامعيات منيرة فخرو، وصفية دويغر وفائقة الزياني، وحصة الخميري اللاتي فتحن أبواب النقاش في مجالات الفكر والدين والثقافة والجمال.

وسهّل ارتفاع أعداد الطالبات الدارسات في الخارج على التنظيمات ضم النساء إلى عضويتها، متجاوزة قبضة التقاليد التي بدأت تخف بسبب الاحتكاك بالثقافات الجديدة التي أصبحن فيها. وشكلت قريبات القيادات غالبية أوائل النساء المنظمّات واللاتي قمت بإقناع الأخريات اللاتي قطفن ثمار تطور التعليم والانفتاح الاجتماعي النسبي الذي واكبه.

ويشير الكتاب إلى أنه وبالرغم من تزايد انضمام العناصر النسائية للتنظيمات المختلفة؛ إلا أن قضايا المرأة ظلت غائبة عن اهتماماتها ونقاشاتها الحزبية. يؤكد ذلك إبراهيم كمال الدين بالقول: “لم تطرح القضايا والمشاكل التي تعاني منها المرأة كالعنف بكافة أشكاله والنظرة الدونية لها، وغير ذلك في الاجتماعات الحزبية سواء داخل البحرين أو خارجها”، وربما كان جهود ليلى فخرو الفردية، استثناء لذلك عندما دعت لتأطير جهود النساء في منظمة تعنى بحقوقهن الإنسانية والتي تكللت فيما بعد بإنشاء “جمعية أوال”.

لم تستغرق المرأة وقتاً لتنخرط في العمل السياسي المنظم، وظلت قريبات قيادات وعناصر التنظيمات هن جسر التواصل وضم النساء إلى صفوف هذه التنظيمات، فكنّ يقمن بجذب العناصر الجديدة. وبشكل مواكب يقمن بالتوعية فيما يتعلق بالجوانب الصحية وبناء الثقة والحث على القراءة واختيار الزوج المناسب.

يزخر الكتاب بالشهادات لقياديين وزوجاتهم ومشاركين وشهود على المراحل المتتالية التي تناولها البحث، هذه الشهادات دعمت المصداقية ووفرت التفاصيل الدقيقة التي واكبت الأحداث التي مروا بها.

شهادة الكاتبتين (مطر والنجار) أرّخت لنموذجين آمنا بالضوء في نهاية الطريق وبالحرية، وبحياة أفضل، فانطلقتا من بيئات وخلفيات مختلفة في الطريق الطويلة المكتنزة بالكم الهائل من الأحداث والأشخاص والمحطات والقيود والاختبارات ليجمعا كل ما مر بهما ويوثقاه توثيقاً أميناً في هذا الكتاب القيّم الذي يحفظ تاريخ المرأة البحرينية ويمهّد بالتأكيد ويلهم للمزيد من البحث والتوثيق للمراحل التالية.

إن وقوف الكتاب عند مرحلة الاستقلال توحي بأن هناك تكملة للمسيرة النسوية في البحرين، خصوصاً بعد أن اشتدّ عودها، وصارت مشارِكة رئيسية في العمل والتعليم والإنتاج، ومساهِمة حقيقية في الرأي والإعلام والحركة الوطنية وغيرها.

الآن، ما عاد كتاب المرأة في القرن العشرين خياراً، بل صار مطلباً وطنياً، وبات من المهم أن تُدعّم الباحثتان بفريق من الباحثين والباحثات والمختصين لإنجاز الجزء الآخر من هذا السّفر الكبير، بالدقة العلمية والتجرد، خصوصاً وأن غالبية الشهود أحياء، والتدوين متوفر في أغلبه… إنها مهمة وطنية وشاقة لا شك، ولكنها الضريبة الأجمل الذي لابد من تحملها في سبيل إعطاء المرأة البحرينية مكانها وإنزالها مكانتها التي استحقتها بجدارة.

قادحات الزند – البحرين الثقافية – الع

قراءة في كتاب المرأة البحرينية في القرن العشرين بجمعية أوال